Le travail de Simon Patterson, que l’on peut situer

dans le champ de l’art conceptuel, porte sur la manière

dont sont transmises des informations et sur le

décalage entre des contenus scientifiques et les outils

d’objectivation requis par leur médiation. Les pièces

de Simon Patterson empruntent très largement aux

codes de représentation d’informations et de données

scientifiques, de même qu’à l’esthétique rigoureuse

des classifications, plan et schémas, règles et objets

techniques. Mais ces apparences objectives et

scientifiques sont trompeuses, car il s’agit justement

pour Patterson d’en questionner l’autorité en instillant

un doute sur l’objectivité de codes qui filtrent notre

accès à la connaissance. Si l’art conceptuel a très

efficacement questionné la mise en forme – ou la non

mise en forme – des contenus, à la manière des fichiers

de Robert Morris (Card File, 1962) ou des classeurs

d’On Kawara (One Million Year, 1969), Patterson investit

un code existant dans un acte artistique, qui relève

dès lors du détournement d’un contenant détaché

de sa fonction.

Ainsi, le livre Rex Reason (1994) présente sur chaque page une case de la table de Mendeleïev – classification des composés chimiques – selon l’ordre dans lequel elles apparaissent, leur numéro atomique faisant office de pagination. Ce système apparemment en ordre dérape lorsque l’on se rend compte que les abréviations ne font pas référence aux composés chimiques afférents, mais à des noms de personnalités écrits au bas de la page (page 34 : Se pour Jean Seberg, page 35 : Br pour Bertolt Brecht, etc.).

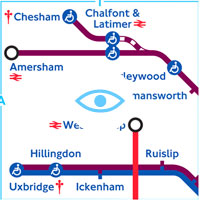

Constante dans le travail de Patterson, ce procédé de détournement opère un décalage ironique entre un signifiant et un signifié qui lui échappe. Oxymore visuel, l’opération vise à déstabiliser un spectateur fondé à croire aux images qu’on lui propose, et dont la fréquentation régulière interdit a priori toute remise en cause. Qui douterait d’un plan de métro ? Il en va ainsi de The Great Bear, lithographie sur verre de 1992, reprenant à l’identique le plan du métro de Londres, dont seuls les noms de station ont été modifiés. Ces derniers sont remplacés par des noms d’artistes, philosophes, acteurs, sportifs, musiciens, etc., donnant lieu à des associations surprenantes et à des parcours thématiques qui confèrent à chaque ligne une orientation à double sens dont la géographie, mentale et physique, se fait celle d’un savoir commun investi dans ce territoire revisité. Car il s’agit bien d’un territoire commun : le plan du métro de Londres, conçu en 1933 par Harry Beck, dessinateur industriel né en 1903, est devenu un modèle d’organisation pour les plans des réseaux de transports de nombreux pays, et une forme de représentation qui fait autorité, parfaitement exemplifiée par le New York City Subway Diagram (1972) de Massimo Vignelli, redessiné en 2008. L’acte de détournement de Patterson semble par ailleurs répondre à celui de Beck, qui, réagissant aux commentaires de ses collègues qui comparaient son plan à un câblage électrique, dessina lui-même, soixante-dix ans avant Patterson, une fausse carte, en remplaçant les noms de station par des termes techniques. L’ironie qui fonde le travail de Patterson nous invite, de la même manière, à douter de ce qui fait autorité, à être attentif à la manière dont l’image peut orienter la pensée, forcer l’adhésion, ou, pour reprendre l’expression fréquente chez Noam Chomsky, « fabriquer le consentement ».

Vivien Philizot

Ainsi, le livre Rex Reason (1994) présente sur chaque page une case de la table de Mendeleïev – classification des composés chimiques – selon l’ordre dans lequel elles apparaissent, leur numéro atomique faisant office de pagination. Ce système apparemment en ordre dérape lorsque l’on se rend compte que les abréviations ne font pas référence aux composés chimiques afférents, mais à des noms de personnalités écrits au bas de la page (page 34 : Se pour Jean Seberg, page 35 : Br pour Bertolt Brecht, etc.).

Constante dans le travail de Patterson, ce procédé de détournement opère un décalage ironique entre un signifiant et un signifié qui lui échappe. Oxymore visuel, l’opération vise à déstabiliser un spectateur fondé à croire aux images qu’on lui propose, et dont la fréquentation régulière interdit a priori toute remise en cause. Qui douterait d’un plan de métro ? Il en va ainsi de The Great Bear, lithographie sur verre de 1992, reprenant à l’identique le plan du métro de Londres, dont seuls les noms de station ont été modifiés. Ces derniers sont remplacés par des noms d’artistes, philosophes, acteurs, sportifs, musiciens, etc., donnant lieu à des associations surprenantes et à des parcours thématiques qui confèrent à chaque ligne une orientation à double sens dont la géographie, mentale et physique, se fait celle d’un savoir commun investi dans ce territoire revisité. Car il s’agit bien d’un territoire commun : le plan du métro de Londres, conçu en 1933 par Harry Beck, dessinateur industriel né en 1903, est devenu un modèle d’organisation pour les plans des réseaux de transports de nombreux pays, et une forme de représentation qui fait autorité, parfaitement exemplifiée par le New York City Subway Diagram (1972) de Massimo Vignelli, redessiné en 2008. L’acte de détournement de Patterson semble par ailleurs répondre à celui de Beck, qui, réagissant aux commentaires de ses collègues qui comparaient son plan à un câblage électrique, dessina lui-même, soixante-dix ans avant Patterson, une fausse carte, en remplaçant les noms de station par des termes techniques. L’ironie qui fonde le travail de Patterson nous invite, de la même manière, à douter de ce qui fait autorité, à être attentif à la manière dont l’image peut orienter la pensée, forcer l’adhésion, ou, pour reprendre l’expression fréquente chez Noam Chomsky, « fabriquer le consentement ».

Vivien Philizot

Simon Patterson

Simon Patterson

Le site personnel de l'artiste.

www.simonpattersonart.com/

histoire du métro de Londres

histoire du métro de Londres

http://homepage.ntlworld.com/clivebillson/tube/tube.html

Le site du métro de Londres

Le site du métro de Londres

http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2625.aspx