Scénographie

La vocation de l’enseignement de la scénographie est d’interroger la manière dont les questions d’espace, entre présentation et représentation, traversent les différents champs de la création contemporaine.

La place du spectateur, le point de vue de celui qui regarde, la manière dont il est impliqué dans une fiction, sont constitutifs du projet pédagogique. Les enseignements se structurent autour de 3 axes : Espaces scéniques, Espaces urbains et Muséographie.

Pédagogie

Si la scène de théâtre reste l’axe structurant des enseignements, nos questionnements sortent aussi des espaces scéniques conventionnels pour interroger et pratiquer ce qui dans les espaces urbains, mais aussi dans la muséographie ou art contemporain constitue un champ actif de théâtralité et de performatif. Car y regarder de plus près, il y a du scénographique à peu près partout, dans la vie quotidienne, dans la ville, et dans la plupart des pratiques artistiques.

En parallèle aux cours obligatoires de l’atelier (pratiques et théoriques), les étudiants en année 2 et 3 doivent suivre ces cours partagés avec d’autres options. Ils peuvent aussi en fonction de leur emploi du temps et sans empiéter sur les cours obligatoires suivre d’autres enseignements de façon optionnelle. En années 2 et 3, les étudiants réalisent des stages techniques de durée variable dans différents théâtres et lieux d’exposition de Strasbourg et sa région, qui permettent la confrontation aux réalités des pratiques scénographiques en contexte professionnel (découverte du plateau et du lieu d’exposition, règles techniques de base, expérimentations à l’échelle 1…)

Les liens tissés avec le monde professionnel sont fondamentaux pour inscrire concrètement les enseignements dans la réalité des pratiques. Ils sont présents durant tout le cursus et se concrétisent par des partenariats actifs avec de nombreux théâtres et lieux d’exposition donnant lieu à des stages et des rencontres avec des artistes invités par ces structures.

Diplômes préparés

– DNA (Diplôme national d’art), grade licence, option Art mention Scénographie, obtenu à l’issue de l’année 3

– DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique), grade master, option Art mention Scénographie, obtenu à l’issue de l’année 5

Admission

– DNA : admission en année 2 à l’issue de l’année 1, pluridisciplinaire, au sein du cursus de l’école ou, par commission d’équivalence, directement en années 2 ou 3

– DNSEP : admission en année 4 à l’issue du DNA au sein du cursus de l’école ou, par commission d’équivalence, en année 4

Contact

Julie Gigout

+ 33 0(3) 69 06 37 85

julie.gigout@hear.fr

Coordination pédagogique

Jean-Christophe Lanquetin

jean-christophe.lanquetin@hear.fr

Liens

L’équipe pédagogique

Télécharger la grille des crédits ECTS

La page dédiée aux admissions

À la croisée des pratiques contemporaines

L’ouverture à la théâtralité, au performatif, voire au vivant, est aujourd’hui la réalité des pratiques des artistes scénographes, qui mixent les enjeux, se jouent des points de vue, des récits, des espaces imaginaires et potentiels, de l’esthétique, dans les contextes les plus divers, expérimentant de mille manières les dimensions de théâtralité de la vie. C’est aussi la réalité d’un enseignement de la scénographie dans une école d’art. Si le monde, à présent multipolaire, est une multitude de scènes, il revient au scénographe de questionner les points de vue et la façon dont les choses sont perçues, dont il en est fait expérience différemment à partir de positions situées (géographiquement, culturellement, socialement…).

Aujourd’hui, confronter les étudiants ces problématiques via des dispositifs pédagogiques expérimentaux, tels que le programme de recherche Play>Urban, et une nécessité professionnelle.

Au-delà du projet de l’atelier, de ses trois axes structurants, Espaces scéniques, Espaces urbains, Muséographie – Expographie, nous souhaitons que puissent s’y développer des points de vue singuliers, voire atypiques. Le diplôme est ainsi une occasion rare, espace-temps privilégié dont les étudiant·es s’emparent pour développer sur deux années des projets sortant souvent des codes et schémas de (re)présentation préétablis et expérimentant assez librement leurs enjeux d’espace, de fiction et de performance.

Celle-ci reste particulièrement présente comme une nécessité et un plaisir à ce stade du parcours des étudiant·es, ce qui ne présume en rien de leurs pratiques professionnelles futures, souvent d’une grande diversité.

3 axes pédagogiques

Espaces scéniques

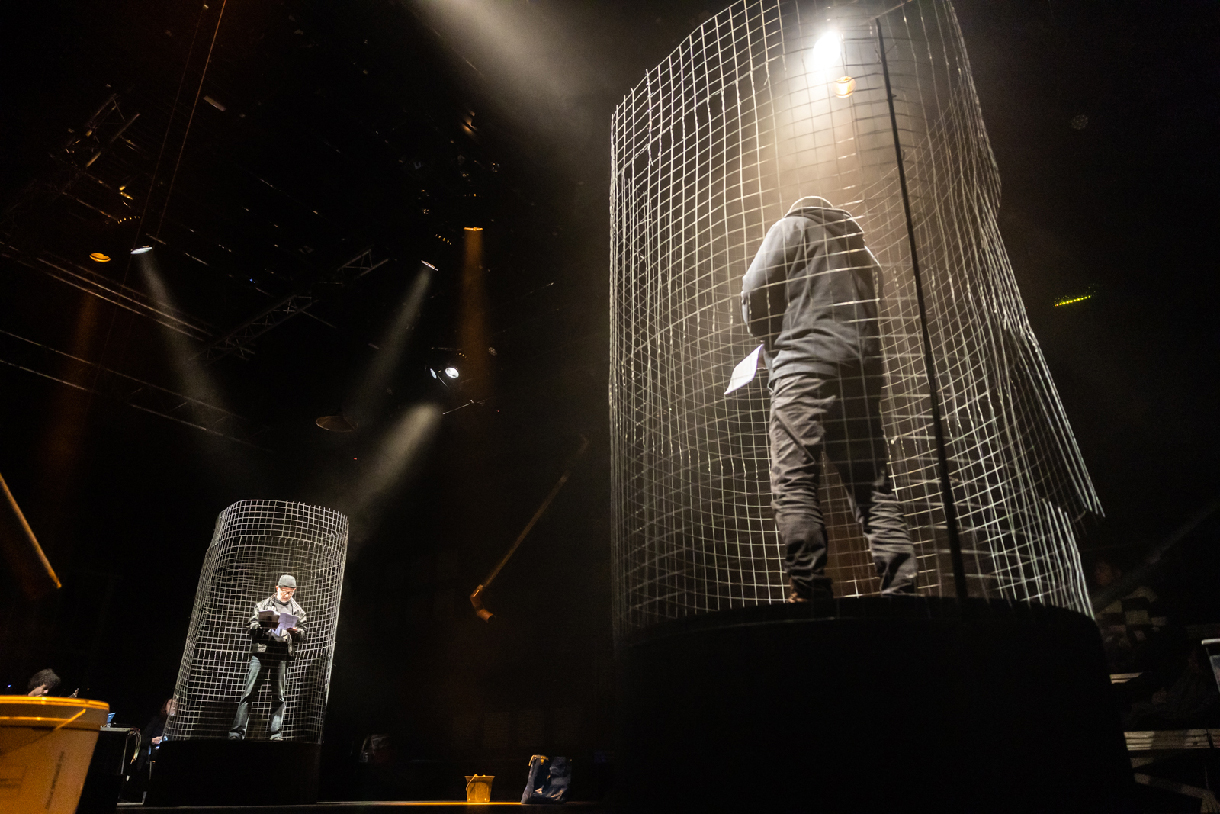

Enseignements dédiés aux questions d’espace de la (re)présentation. Les enseignements en années 2 et 3 sont structurés autour des fondamentaux de la scénographie. Si la scénographie a une histoire, elle se situe dans le champ théâtral : histoire du décor, de l’espace scénique et du lieu théâtral en tant que machine à regarder, relation entre la scène et la salle, pensée et dispositif de la relation entre l’acteur et le spectateur. Un autre aspect est la question de la dramaturgie, en particulier la relation au texte. Un texte de théâtre, un livret d’opéra, n’est pas seulement un prétexte, il nécessite un travail de lecture approfondie, d’investigation, une prise de position attentive. Enfin, la scénographie est une pratique contextuelle et collective, qui se déploie dans la relation à un ensemble d’éléments extérieurs, un lieu (ses contraintes et ce qu’il propose), des comédiens, un metteur en scène, un créateur lumière, son, une production, etc., bref une équipe artistique.

Les étudiant·es se confrontent et expérimentent ces dimensions, via des partenariats avec des théâtres, des workshops, mais aussi lors de projets collectifs au sein de l’atelier. En années 2 et 3, on aborde ces enjeux par une série d’exercices. On se focalise sur la boite scénique, sa relation à la salle. À partir de là, on peut s’emparer de ces bases pour les déplacer et en jouer dans les contextes les plus divers.

Espaces urbains

L’atelier cherche à interroger l’urbain dans sa dimension scénographique à partir des pratiques des gens, qui ne correspondent pas toujours aux critères de citoyenneté, aux manières « consistantes » d’aborder la ville, des dimensions esthétiques de l’ordinaire qui échappent à l’encadrement, aux classifications d’une grande part des pensées de l’urbain. C’est une pensée autre de la ville, qui s’intéresse à l’éphémère, au performatif, au « proto chorégraphique ». On prête encore trop peu attention au caractère fondamentalement subversif et à la puissance de l’esthétique de la vie quotidienne, à la dimension artistique des façons de faire, à la singularité de ces récits et visions de mondes ordinaires.

En années 2 et 3, on aborde ces enjeux par une série d’exercices. On y analyse le fonctionnement des espaces urbains et la façon d’y inscrire des projets scénographiques. La ville est alors comprise comme un territoire artistique, un espace d’expressions pérennes ou événementielles, la scénographie devient urbaine et se déploie sous forme de résidences de recherches à travers le monde, en années 4 et 5, dans le cadre du programme de recherche Play>Urban (une composante de l’Unité de Recherche Faire Mondes).

playurban.hear.frMuséographie — Expographie

Mettre en scène des objets, des œuvres, c’est créer un espace fictionnel pour le visiteur spectateur. La scénarisation d’une exposition est la rencontre des œuvres, du contexte et du récit qu’il est choisi d’en faire, du concept que l’on choisit de déployer. Parcours, cadrage, lumière, espace sonore, relation du spectateur à l’objet perçu, sont les éléments syntaxiques de ce récit que le scénographe cherche à transmettre au plus juste du texte inhérent à chaque objet et acte présentés. Ces éléments combinés ouvrent un temps spécifique de lectures et de rencontre avec les œuvres. Ils s’inscrivent dans un espace préexistant (architecture, site) avec lequel le scénographe entretient un dialogue en un temps défini de présentation et en lien au cahier de charges (strate supplémentaire à la recherche historique, scientifique, artistique, etc.) qu’il lui est donné de suivre.

Le scénographe d’exposition part des œuvres, de leur charge émotionnelle et sensible ainsi que de sa perception subjective pour créer leur espace de présentation, réponse dramaturgique d’une pensée à un moment précis de l’histoire. Son action se passe dans le temps court de l’actualité, pour les expositions temporaires, et un peu plus long pour la muséographie qui en est la vision d’une époque. Il s’agit d’interroger les notions de collection, de patrimoine, d’ethnographie, questionner les activités humaines, les mœurs et coutumes et les héritages. Les questions liées à l’histoire culturelle de l’exposition nous intéressent. Et en particulier lorsqu’il s’agit de les traiter dans des espaces et cultures non occidentaux.

Play > Urban

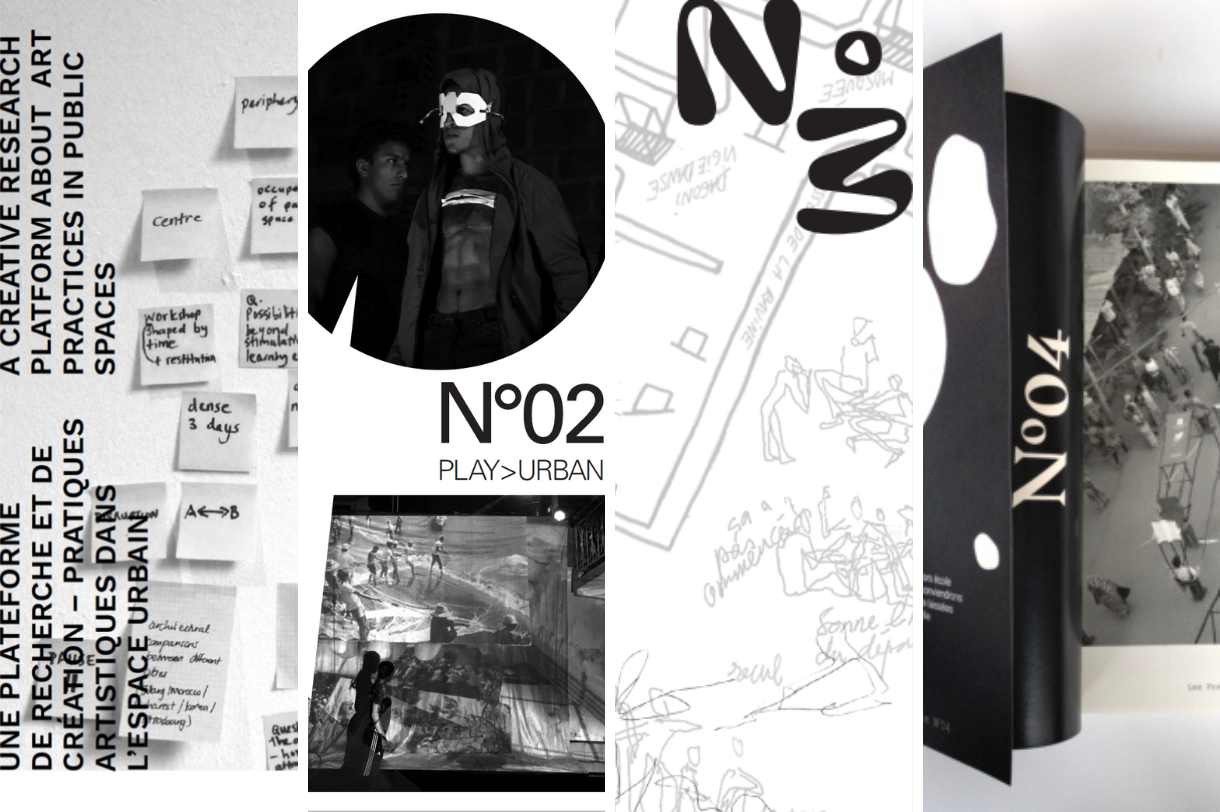

À la fois programme de recherche-création et revue portée par l’Atelier de Scénographie à Strasbourg, Play>Urban est une constellation de projets, de propositions, de récits de personnes, qui tente par fragments de raconter ce que l’on pourrait appeler une dissémination des pratiques scénographiques; n’ayant pas peur d’en bousculer les prérequis et attentif à des contextes autant européens que non européens.

Le programme s’intéresse aux urbanités contemporaines dans le monde, abordées sous l’angle du vécu et des pratiques de leurs habitants, mises en dialogue avec des pratiques d’artistes, entre théâtralité, danse et art contemporain. Y sont explorés les fondamentaux théoriques liés aux pratiques urbaines, avec la publication de 4 numéros d’une revue mettant en exergue des contributions théoriques et expériences passées.

Plus d'informations sur Play>Urban

Play>Urban 1

Play>Urban 2

Play>Urban 3

Play>Urban 4

DNSEP : la présentation au diplôme

Le diplôme est constitué de deux épreuves : la soutenance du mémoire écrit et la présentation des travaux plastiques.

Le jury de diplôme est composé de cinq membres : un·e enseignant·e de l’établissement choisi parmi les enseignant·es et quatre personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, issues du milieu professionnel et académique.

Le mémoire écrit est soutenu devant un jury au courant du dernier semestre de la seconde année.

Obligatoire dans le cursus du DNSEP, le mémoire a pour fonction de rendre lisible les constructions conceptuelles et référentielles qui soutiennent la démarche et la recherche artistique de l’étudiant·e.

Alumni

- Emmanuelle Bischoff

- Les Commissaires Anonymes (Cécile Roche Boutin & Mathilde Sauzet)

- Violette Graveline

- Androa Mindre Kolo

- Aurélien Maillé

- Mathilde Sauzet Mattei / les commissaires anonymes

- Juliette Steiner

- Scenopolis (Andréa Baglione, Djo Bolankoko, Iris Capac,

Maxime Chudeau, Clément Debras, Alexandra Grandjacques,

Violette Graveline, Kévin Klein, Mathilde Melero, Ikhyeon Park, Xulia

Rey Ramos et Nastassia Szymczak)

Pour aller plus loin

Anciens étudiants :

Anciens étudiants :

Juliette Steiner

Metteuse en scène, comédienne, directrice de compagnie, plasticienne, pédagogue, Juliette Steiner se... Dix ans après son DNSEP en scénographie, Juliette Steiner s’épanouit pleinement dans le champ du spectacle vivant. Jeune maman cette... Pédagogie :

Pédagogie :

Play>Urban + Jeep Neuhof = Super City

Dans le cadre du programme de recherche-création Play>Urban porté par l’atelier de... Depuis 2 ans, le programme de recherche-création Play>Urban porté par l’atelier de Scénographie s’associe à la Jeep Neuhof, association de... International :

International :

Quadriennale de Prague 2023

Du 8 au 18 juin 2023, la HEAR participait à la Quadriennale... Déclinant cette année le thème de la rareté des ressources-eaux, We do not own the water, est une installation urbaine... International :

International :

Workshop croisé : sur les traces de Kafka

Le workshop croisé « Le monde et son contraire, sur les traces... Ce workshop s’intègre à un plus vaste projet européen porté par Les Lucioles, Collectif d’acteurs, Rennes : le projet « KAFKA »... International :

International :

En route vers la Quadriennale de Prague 2023

Du 8 au 18 juin 2023, la HEAR participe à la Quadriennale... Sous la houlette de la designer Nina Chalot et du metteur en scène Cyril Teste, le Pavillon de la Neuvième... Résidence :

Résidence :

Faire le mur

À Mayotte ou à Marseille, les étudiant.e.s de la section Scénographie repoussent... « Un créateur est quelqu’un qui essaie de comprendre comment le monde fonctionne. À la Coop, le territoire, l’architecture et... Recherche :

Recherche :

Play Urban Mayotte – séquence 1

Play Urban Mayotte, ensemble de résidences de recherche-création prévu jusqu’à la fin... Play Urban Le programme de recherche-création porté par l’Atelier de Scénographie s’intéresse aux urbanités contemporaines dans le monde, abordées sous... Anciens étudiants :

Anciens étudiants :

Sapeur sur la ville

Pour ce plasticien “hors-format” venu de Kinshasa, l’ombre est lumière. Orphelin déraciné... Né sur le territoire d’Aru en République démocratique du Congo, le tout jeune Androa perd son père alors qu’il n’a... Anciens étudiants :

Anciens étudiants :

Création en cours

Piloté par les Ateliers Médicis, ce programme national de résidences soutient de... La cinquième édition de Création en cours accompagne 111 projets portés par de jeunes artistes. Initié par les Ateliers Médicis,... Anciens étudiants :

Anciens étudiants :

(LA)HORDE

Marine Brutti, Jonathan Debrouwer (DNSEP/master Art, 2010) et Arthur Harel forment le... Pouvez-vous nous présenter (LA)HORDE ? (LA)HORDE est un collectif qui réunit trois artistes : Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur...Les étudiants de la HEAR enchantent le Port du Rhin

Dans le cadre de la transformation du quartier du Port du Rhin... « Quelle poétique des ombres en ces temps saturés de lumières ? » C’est de cette manière que Thomas Voltzenlogel, enseignant de... Anciens étudiants :

Anciens étudiants :

Emmanuelle Bischoff

Emmanuelle Bischoff travaille entre Paris, Berlin, Bruxelles et son Alsace natale pour... La scène, Emmanuelle Bischoff la côtoie depuis l’âge de 9 ans. « Je voulais être comédienne, j’ai commencé le théâtre très... International :

International :

La Neuvième école

La HEAR participe cette année à la Quadriennale de Prague, le plus... A l’automne dernier, huit étudiants en formation de scénographie (l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs – EnsAD, Paris, l’École nationale... Pédagogie :

Pédagogie :

Imaginaires collectifs

Seconde et dernière commission d’aides à projet pour l’année scolaire 2017-2018. 14... Réunie en avril 2017, la commission a retenu 14 projets portés par 20 étudiants, issus des trois sites de la... Évènement :

Évènement :

Joue avec les mots

« Faire entendre et circuler les textes de théâtre actuels. » Le... Si les Actuelles fêtent leur vingtième édition, le partenariat avec la HEAR a débuté en 2010 dans le but de... Anciens étudiants :

Anciens étudiants :